【保存版】ひよこの育て方①

動画をご覧いただきありがとうございます!

こちらでは人工孵化からヒヨコが大きくなるまでを動画より詳しく解説しています!

鶏を飼っている人、飼育を検討している人の役に立てば幸いです!

目標

鶏を自然に近い形で育てる

生後2カ月以内に体重200gを目指す

必要なもの

孵化器×1

有精卵×10

保温用アルミシート(100均)

水槽(耐熱性があり外気を遮断できるケース)×1

温度計と湿度計

40W保温電球×2(1個だと弱い)

サーモスタット×1(寒暖差に対応する為)

ライト(中を照らす用)

キッチンスケール(雛の体重計)×1

土×3センチくらい

雛用水飲み場(ペットボトルでも可)

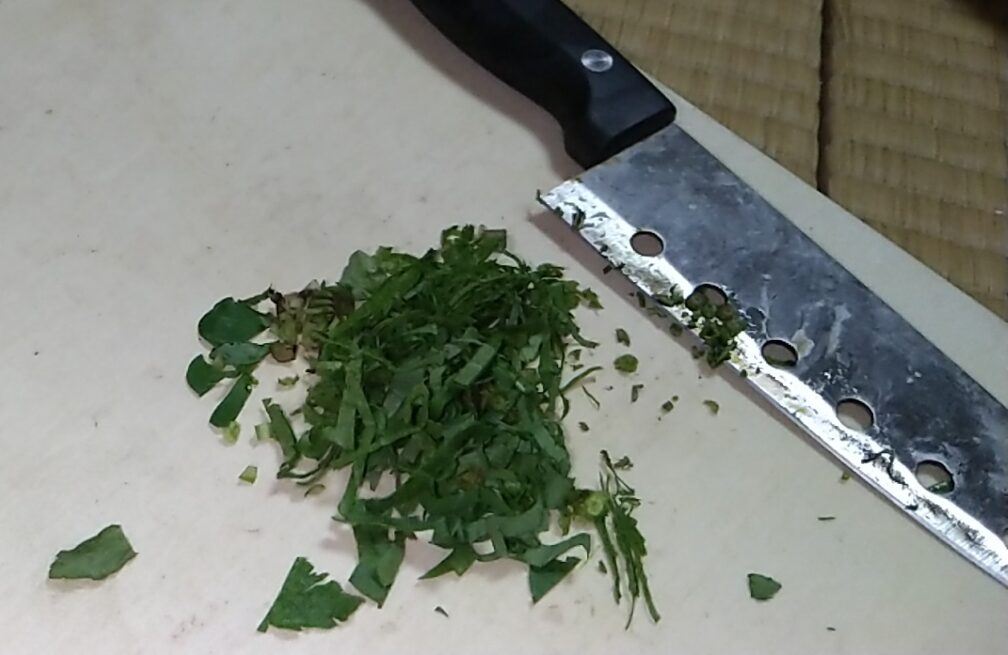

包丁とまな板(100均、草切る用)

玄米(青米)×たくさん

虫と草×たくさん

ゆで卵(虫の代わり、タンパク源)×適量

①孵卵器を用意する

私が使っているのはLifeBasisの孵卵器です

LifeBasis自動孵卵器 インキュベーター 鳥類専用孵卵器 自動転卵式 アヒル ガチョウうずら 鶏など家畜 家禽 鳥類専用 孵化器 孵卵機

孵化率は平均で10個中3羽くらい

値段は1万円以下と安いので初心者向けだと思います

安いと温度が安定しなかったりするので温度計を使って任意の温度になるか確認しておきましょう

②有精卵を用意する

自分で用意する場合は2週間以内のものを使いましょう

「人工孵化は産卵後2週間を過ぎると孵化率が下がる。5日以内の入卵が望ましい。」と孵卵器ネット通販のベルバードのサイトに書かれていますので、5日以内が理想的です

自分で用意できない場合はネットで購入もできます

烏骨鶏の有精卵は1個200円くらいが相場です

和霊の里さんから購入した黒烏骨鶏の有精卵が一番孵化率が高く、10個中7個が孵りました

卵ではなく雛を購入することも出来ますが当然値段も上がります

ペットショップで烏骨鶏の雛を購入すると生後1週間くらいで2500円くらい

東京烏骨鶏の配布は都外の人で30日齢が1羽800円、とてもお買い得だけど倍率が高く、年に一度しかチャンスがありません

③人工孵化を開始する

設定温度は38℃、19日目に転卵を止め、21日目に雛が孵る予定です

撮影時期が3月下旬でまだまだ寒い時期でした

この孵卵器は外気が1ケタだと中は36℃くらいまでしか上がらないので、薄いプラスチック部分をアルミシートで覆い、更に段ボールに入れて気温が一定になるよう工夫してます

温度センサーがあるので保温力が高い分には問題ないと思います

④検卵

ぶっちゃけ、検卵の必要ありません

そもそもしたところで孵化率が下がるだけで上がることは絶対ありません

でも検卵したい人は多いと思います

検卵は18日目以降に行いましょう!

孵卵中に卵を揺さぶると内部の血管が切れて中止卵になります!

18日経つと中身が詰まってくるので多少揺さぶっても大丈夫になります

私が最初に人工孵化した時は揺さぶってしまい中止卵を出してしまいました…

同じ過ちを犯さないで欲しいです…!

⑤孵化1日目、水槽準備

羽を乾かす為、孵化初日は孵卵器で過ごしてもらいます

孵りたてはしっとり濡れていて、このままケースに移すと気化熱で体温を奪われてしまいます

外に顔を出さないで、じっと母鶏に包まれている時期です

湿度と温度の高い孵卵器で過ごすのがベスト

声掛けは積極的に行って、自分の声を覚えてもらいましょう!

雛は体内に栄養が詰まった卵黄を持っていて丸3日飲まず食わずでも平気な生き物です

安心して放置してください

同時にケース(水槽)の準備をします

水槽に3センチくらい土を入れて温度湿度計と保温電球をセット

温度は39℃を目指します

2つある保温電球の片方はコンセント繋ぎっぱなし、もう片方はサーモスタットに繋いで、38℃になったら切れるようにします

サーモスタットのセンサーは保温電球の対角、一番離れた所に設置

温度計も保温電球から離れたところに設置

温度計やセンサーが保温電球に近いと想像以上にケース内の温度が下がっている場合があります

不調の原因は7割が寒さ!

寒くなければ大体平気です

これで一晩おきます

土が冷たいので必ず雛を入れる前日から温めましょう!

冬場、寒くて温度が上がりづらいのであれば、アルミシートを張り付ける、タオルで覆うなどして保温力を高めましょう!

⑥孵化2日目、エサを食べさせる

毛が乾いてふわふわになりました

しっかり立って、目力があります!

素晴らしい!

前日から温めたケースに移します

孵化した卵の殻を細かく砕いて床にばらまきます

殻を指で突いて「食べられるよ」と教えてあげましょう

自然界の雛が最初に食べるのは土と卵の殻です

殻を食べたらお米も投入します

水も置いておきましょう(最初から置いてOK)

外の小屋で母鶏が抱卵して孵化させたときも土と殻を食べていました

母鶏は他の卵を温めたり転卵しながら、孵った卵の殻を嘴で砕いて

砕いた殻や土をついばんで「食べれるよ」と教えます

食べたら褒めてあげましょう

雛を優しく握ったり、背中をツンツンしましょう

鶏は突く位置と強さで雛に想いを伝えます

背中をツンツンが「褒めている」

頭を強くつつくと「コラ!、注意喚起」です

【床を土にする3つのメリット】

土のメリット①食いつきが良い

雛って目が悪いんです

どんな風に見えているかは分かりませんが、40センチも離れれば母鶏を認識できなくなるくらい目が悪いです

雛の目が悪いので母鶏は常に「クックッ」と鳴いて自分の場所をアピールします

写真でも分かる通り、黒い土の上に白い殻があると目立ちます

米も草も良く目立つので土を使います

籾殻で育てたこともありますが、籾殻は白っぽいので卵の殻も米も見分けが付かなくなって、結果として体重が増えませんでした

また籾殻より米の方が重いので米は沈んでしまい、無駄が多くなります

籾殻のメリットは手軽さと断熱性

用意するのも捨てるのもラク、冷たくないので保温もラク

床を籾殻にするならエサ箱を用意してエサが沈まないようにする必要があります

土のメリット②土を食べることができる

土は健康食品です

人間でいう発酵食品、納豆とかヌカ漬けみたいな

籾殻の床で育ててる時に雛が軟便なりましたが、土を食べさせたらすぐ治りました

土は食物繊維であり、有益な菌がいる発酵食品であり、タンパク源でもあります

「いつでも土を食べられる」というのは雛を健康に育てる上でとても重要なことなのです

土のメリット③掃除の必要がない

鶏糞は乾燥すると粉末になって空気中に漂います

これが良くないのですが、土であれば土の微生物が分解して堆肥にしてくれるので掃除の必要がありません

雛を育てながら家庭菜園で使える鶏糞堆肥が手に入ります

1回も土の入れ替えをせずに横60センチ×縦30センチくらい?の水槽で3羽の雛を2カ月育てましたが、異臭や雛の健康被害はありませんでした

話を戻します

孵化2日目、ウンチも確認できました

仮に食べなくても卵黄を消費するので少しはウンチします

鶏のウンチは白・茶・緑の3色で構成されています

白が尿素、鶏はオシッコをせずウンチに尿素が混じります

茶が盲腸便、通称チョコ糞、大部分のウンチは胃から腸を通って総排泄腔から出ますが一部は総排泄腔手前で盲腸を経由します

盲腸を経由する理由は、腸で栄養を吸収し終わったウンチから更に栄養を絞り出すためらしいです

緑は胆汁

床が土の場合、黒っぽい茶色9割、白1割のモリッとしたウンチ

市販のヒヨコフード(黄色)の場合、黄色っぽいウンチになります

糞が少ないとか柔らかいとか未消化とか

緑が多いとかは異常なので原因を探りましょう

稀に「生まれながらに腸閉塞」がいます

これはもう素人にはどうにもできません

⑦孵化3日目、草を与える

丸3日飲まず食わずで平気とは言いながらバンバン食べさせます

これが自然界式ひな育成法

草は細かくして与えましょう

長すぎると飲み込めきれず口から草が出た状態になりますし、大きいとノドを詰まらせます

本来は母鶏が生えてる草を小さく千切って、突いて柔らかくします

草の種類は毒とか硬くなければなんでも平気

オオバコ、ツユクサ、イヌタデ、猫じゃらし、ヨモギ、ツクシ…

緑で柔らかければなんでも

雛は体温調整ができません

冷えてはダメだけど自分で自分の体温を上げられません

体温を上げるには筋肉量が少なく、羽の性能も低いからです

体温を上げる筋肉と、上げた体温を逃がさない羽がそろってようやく「体温調整ができる」と言えます

それはいつなのか

生後1カ月半~2カ月で大人の羽に生え変わります

体重200gを超えると氷点下でも耐えられる筋肉量となります

目標の「2カ月で200g」はコレのことでした

米も草も土も沢山食べて早く大きくなってもらいましょう!

⑧孵化4日目、虫を与える

ここから2カ月間のルーティンは以下の通り

①朝、1日分の虫を採取

小さいバッタやクモ、コオロギ、ゾウリムシ、幼虫、ミミズ、なんでもOK

朝と夕の2回に分けて与えます

あればあるだけ良いです

プロテインと同じで一度にドカッとより、定期的に与えた方が効果的

虫がいなければゆで卵でも可!

②朝の体重測定

朝夕、体重測定は必ずしましょう

体重が増えてるかの確認とご飯を食べてるかの確認ができます

基本の増減は、ご飯を食べたら増えて、ウンチをしたら減って、動き回ったら減って、寝たら減ります

大体減るやんけ!

そうです!だから難しいんです!

自然界式で体重増やすの難しい!

でも安心してください、タンパク質を沢山あげればちゃんと増えます

動き回ったらカロリー消費して体重減るけど、筋肉は増えてます

保温して内臓動かしたら内臓が分厚くなります

骨も羽も大きくなります

1日1~2g増を目指して頑張りましょう

③朝、米と草と朝の虫(ゆで卵)を与える

米→草→虫の順に与えます

虫は絶対食べます

なのでまず米と草を食べてもらってお腹を満たして、デザートに虫を与えます

別腹だから入ります

そして太ります←これが狙い

ゆで卵は白身を細かくして与えます

小さくちぎって、指で潰してペチャっとさせて与えます

体温を下げない為にも温かい方が良いので、冷えてる時はお湯で温めなおしましょう

ライトを付けて日中はケース内を明るくしましょう

雛は目が悪いし、鶏は夜目が利きません、暗いと見えません

明るい方が活発になるので、動いて食べて筋肉が増えます

動かないとカロリーは使いませんが筋肉が衰えます

暗いと体重減ります

④出勤、帰宅

私は会社員なので平日は朝多めにあげて、お昼は無しです

休みの日は朝昼晩エサをあげます

⑤夕方の体重測定

ここで朝と同じか少し増えてないと「あんま食べてないの?」となります

⑥夕、米と草と朝の虫(ゆで卵)を与える

⑦夜、消灯

夜まで明るいと体重が減ります

夕飯を食べ終えたら早めに消灯して寝かせましょう

食べてすぐ寝ると太る←これが狙い

以上が今後2か月間のルーティンとなります

大変ですが頑張りましょう!

ここまでを前編とさせていただきます。

後編はコチラ

動画を確認したい方はコチラ↓